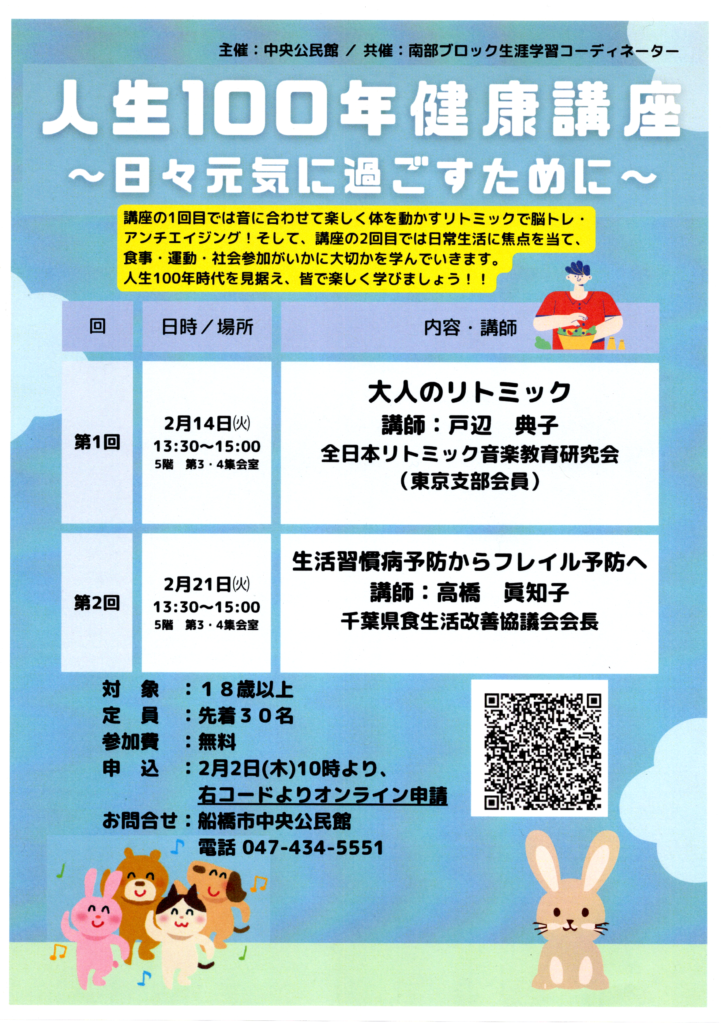

「人生100年健康講座 ~日々元気に過ごすために」

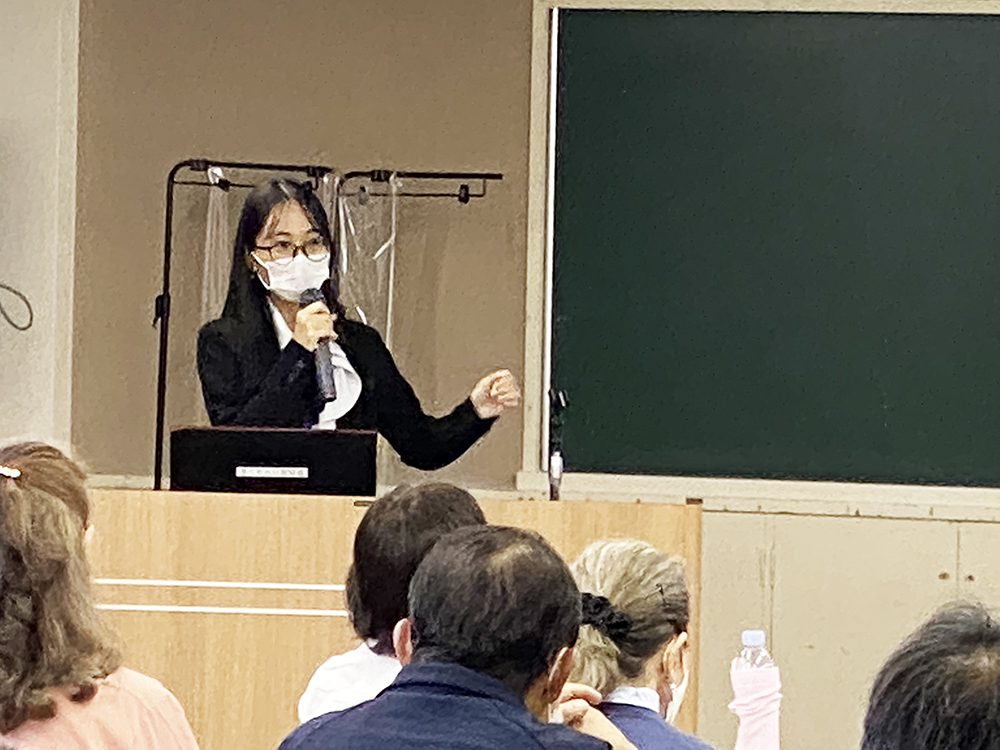

① 大人のリトミック 講師:戸辺典子先生 2023.2.14実施

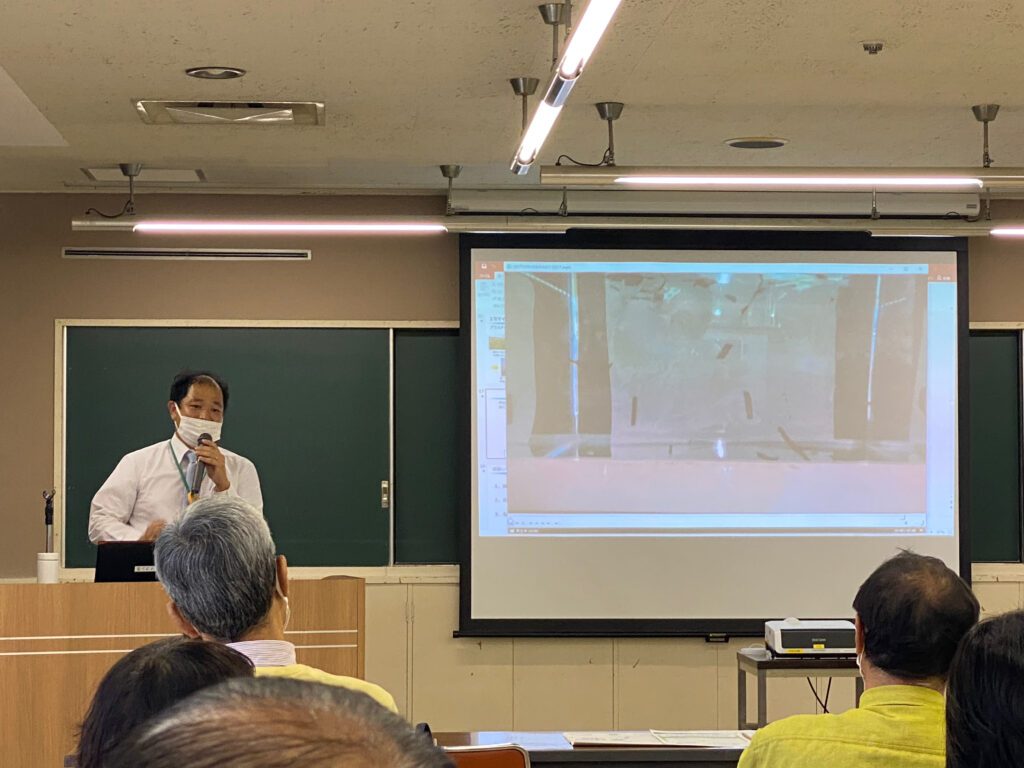

② 生活習慣病予防からフレイル予防へ 講師:高橋眞知子先生 2023.2.21実施

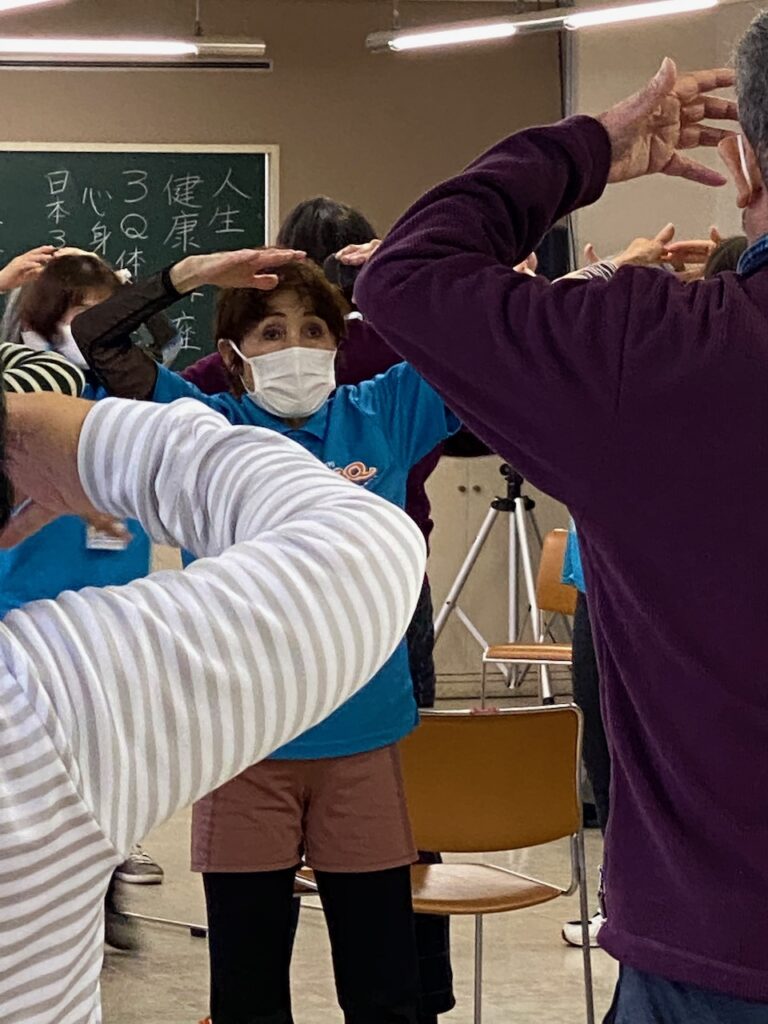

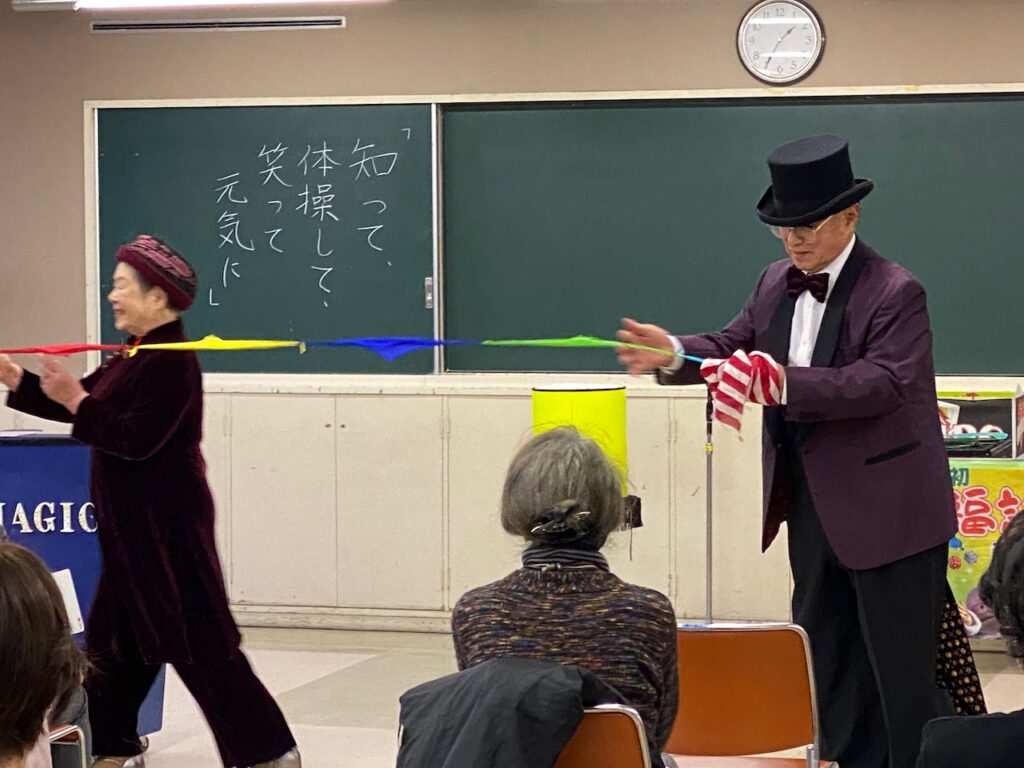

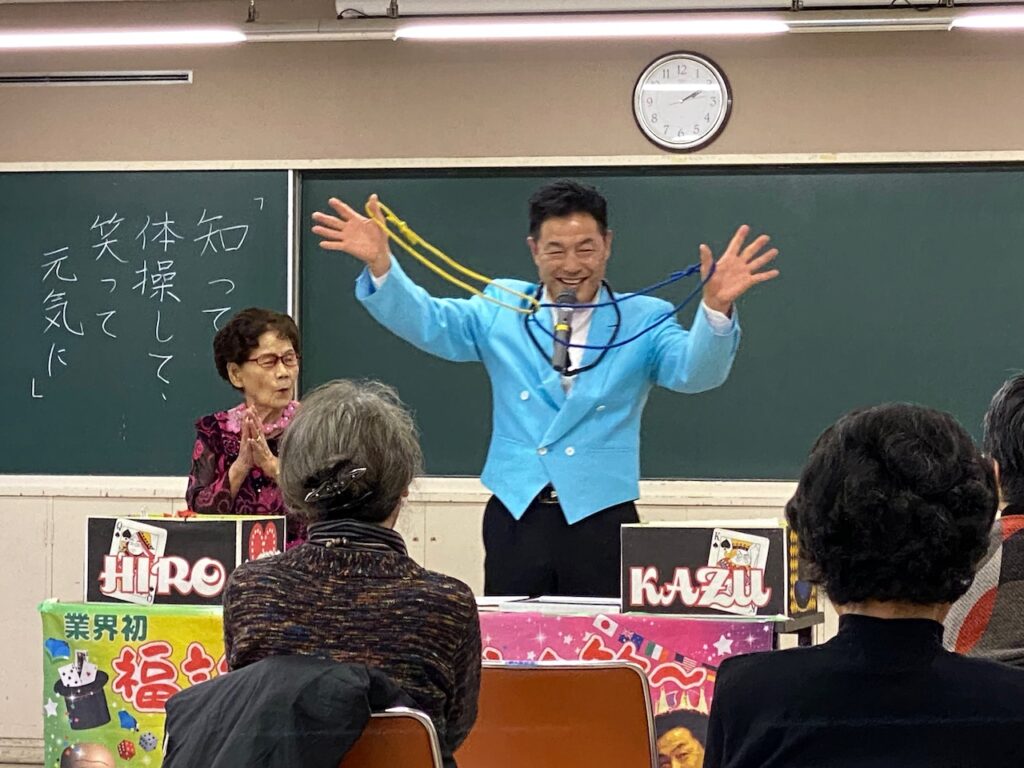

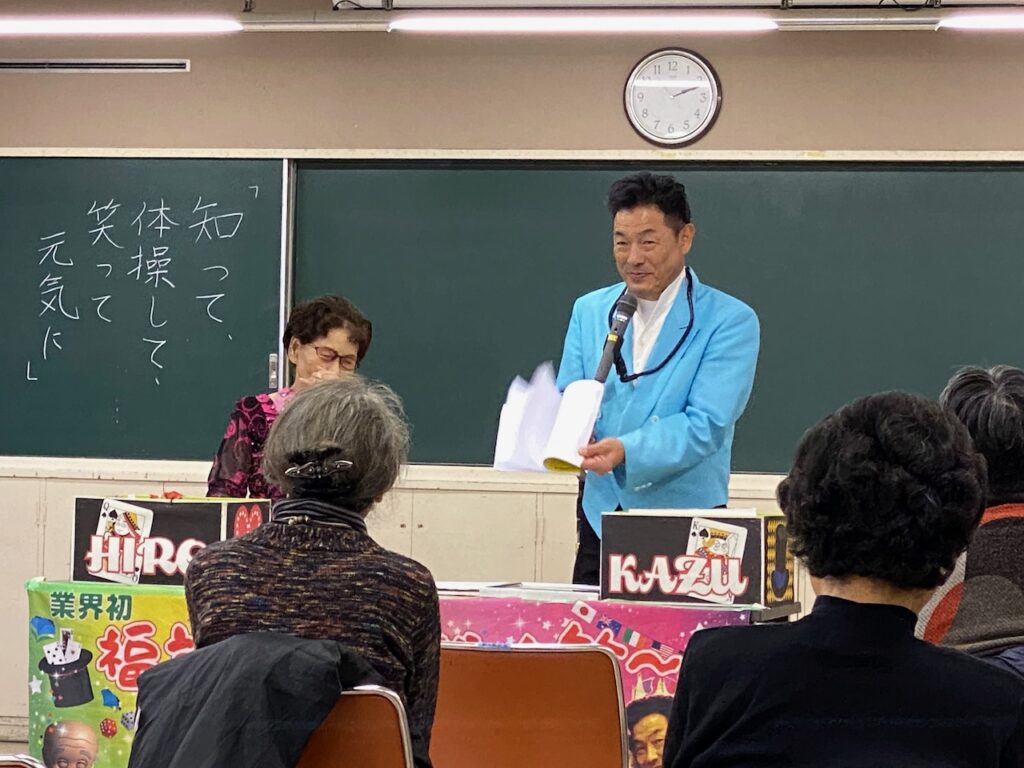

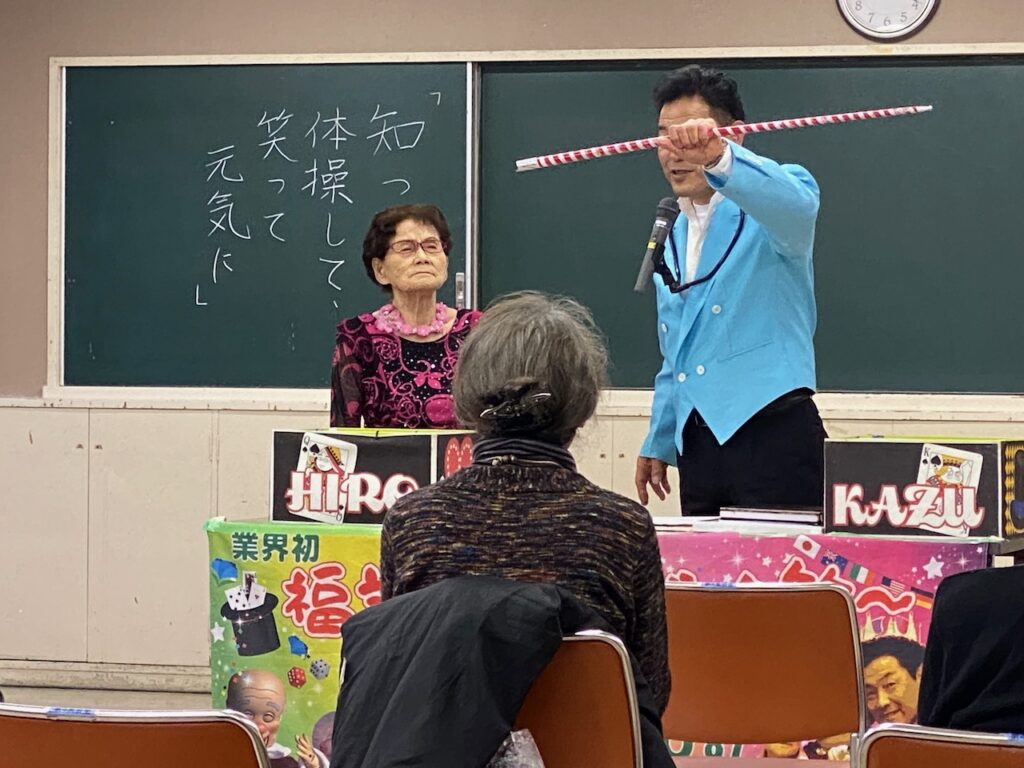

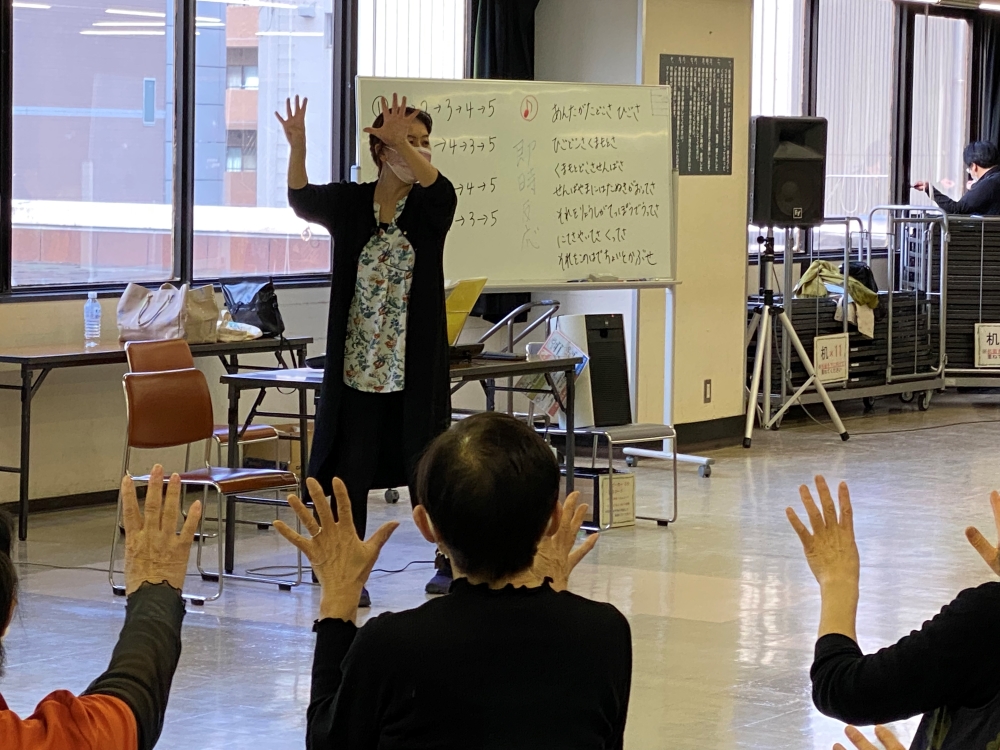

「大人のリトミック」

リトミックは音を聴き取る力やリズム感が音楽的な能力だけでなく、想像力、注意力、集中力などを養う目的で、主に幼児、子供向けに考案されたものです。この内容を大人、高齢者向きに組み立てられ、今回「大人のリトミック」として実施されました。

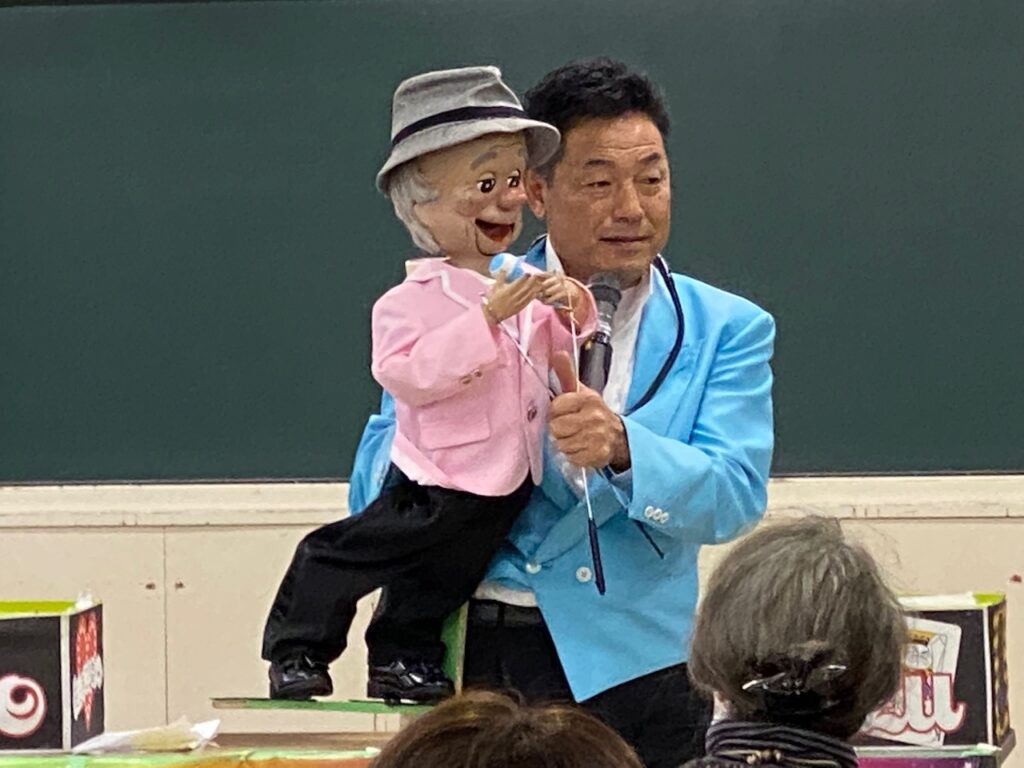

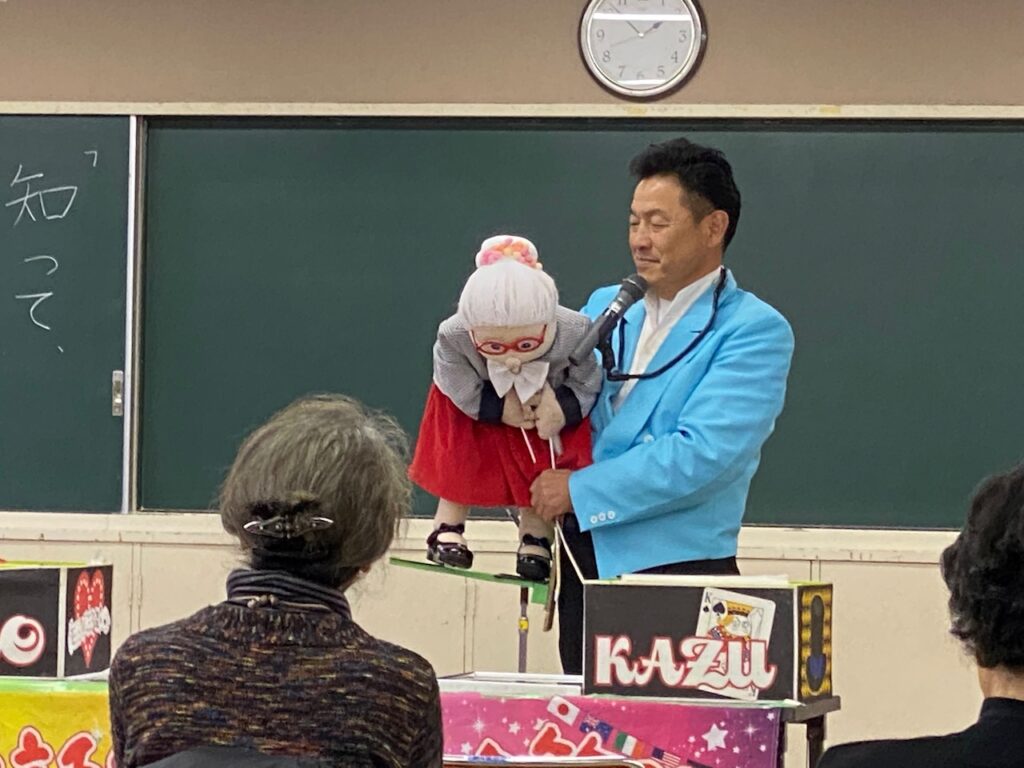

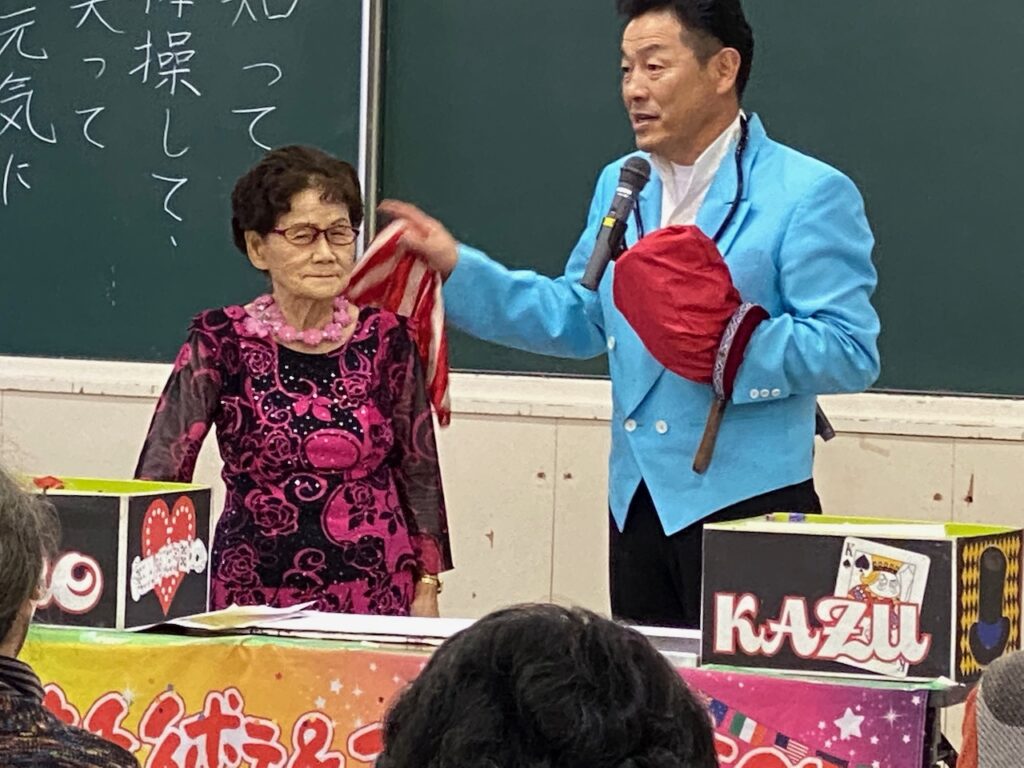

講座にはほぼ定員の32名が参加されました。聞きなれた音楽に合わせ、口ずさみながら体を動かし、拍手をし、スカーフを振り、ストップモーションを行い、また、輪になってボールの受け渡しを行うなど体全体を無理なく動かすことを行いました。参加者全員がその場で覚えた動きをすることでの緊張感をも味あうことができた楽しい90分でした。

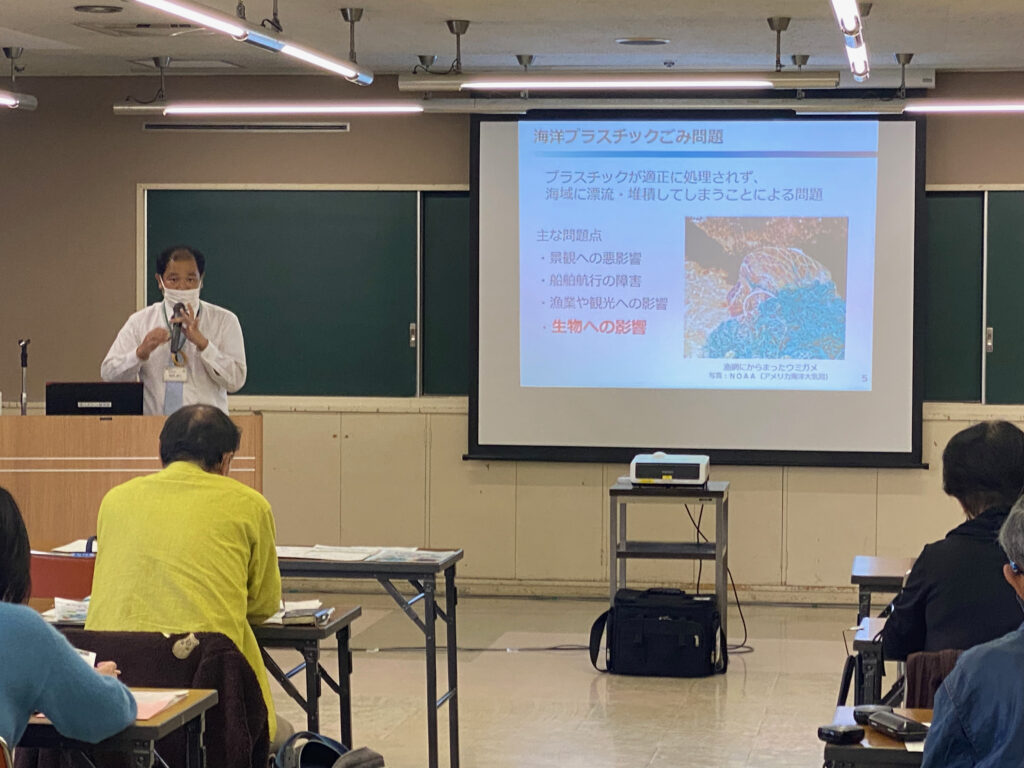

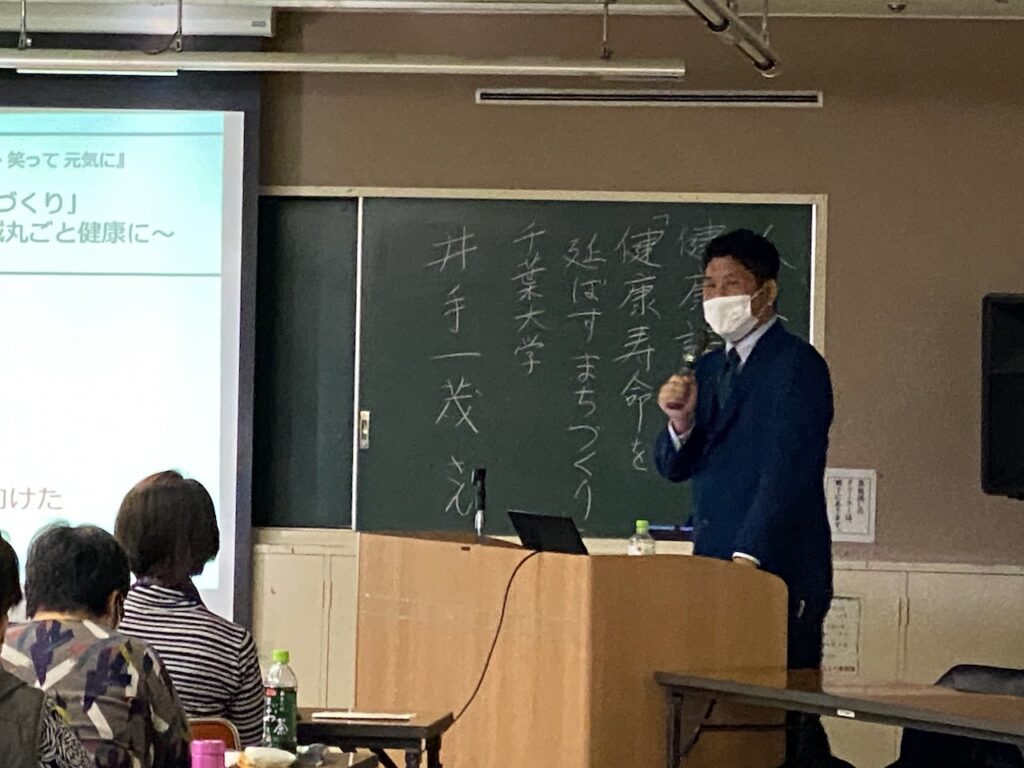

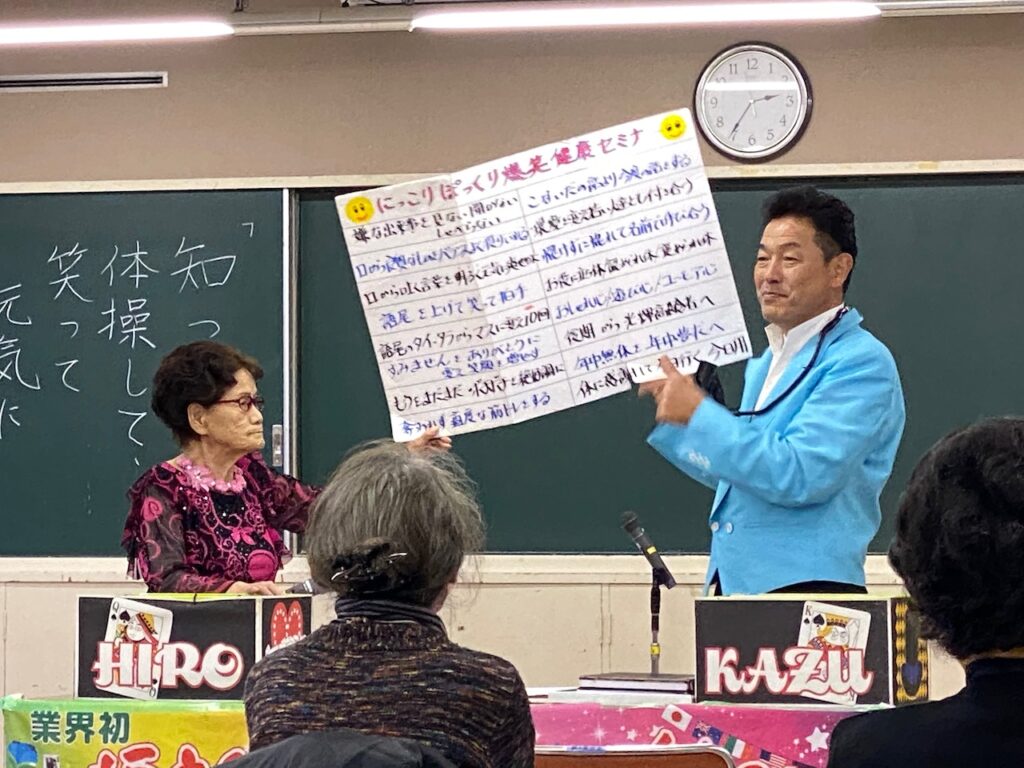

「生活習慣病予防からフレイル予防へ」

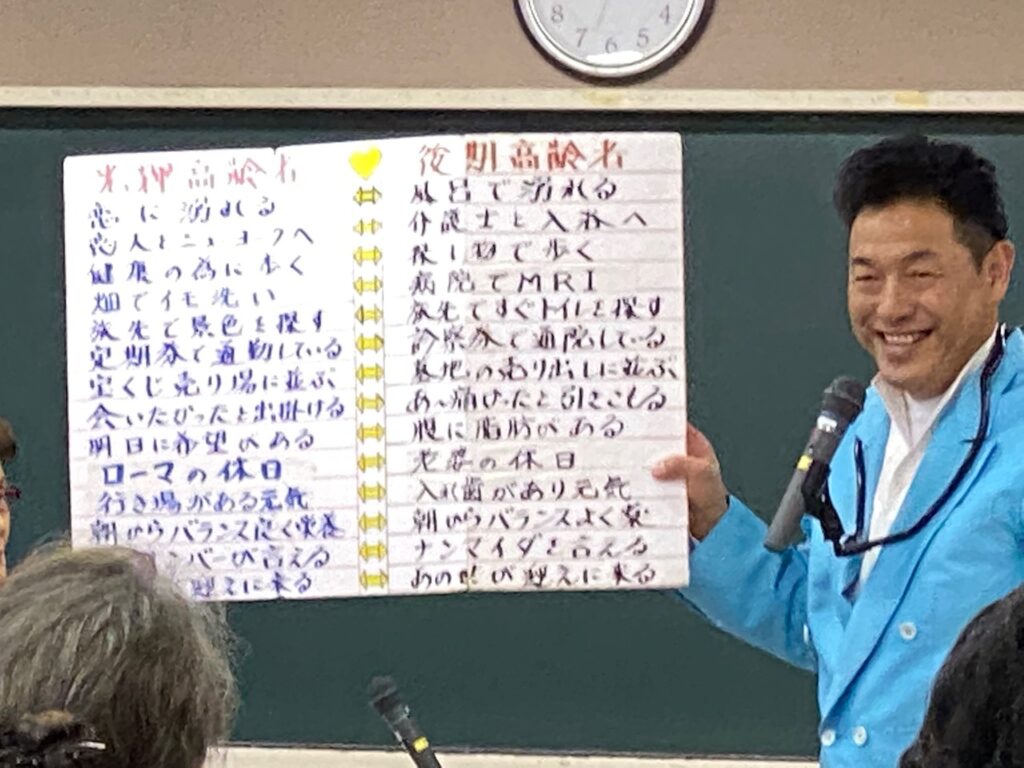

寿命と健康寿命の間に約10年あり、フレイル予防を行うことで健康寿命を延ばし、いわゆる「死ぬまで元気」を目的にした座学中心の講座でした。食事、ロコモ、認知症予防の重要性を具体的に説明され、充実した内容でした。

初めて聴かれた人にとっては意味深い講座でしたが、普段から健康に意識が高い人にとっては食い足りない部分もあったと思われます。参加者が24名と減少したこともその表れと思われます。次回以降、アンケートの内容をも分析し、より良い講座にできるよう対応が必要と思いました。

29年度 岡田 裕三