初心者向けの絵手紙講座「ヘタでいい ヘタがいい あなたの”味”が輝く」をモットーに開催します。

特にお持ちいただく物はありませんので、お気軽にご参加ください。

令和8年1月23日(金曜日) 午前10時から12時

宮本公民館 3階 第1・第2集会室

定員:成人 20名

参加費:無料

持ち物:飲み物、筆記用具

講師:小山田 利津子氏(絵手紙サークルひまわり講師)

お申込み・お問い合わせ:1月4日(日曜日)午前10時から直接窓口またはお電話にて

当セミナーは、平成13年にスタートした今年で25回目となる講座です。

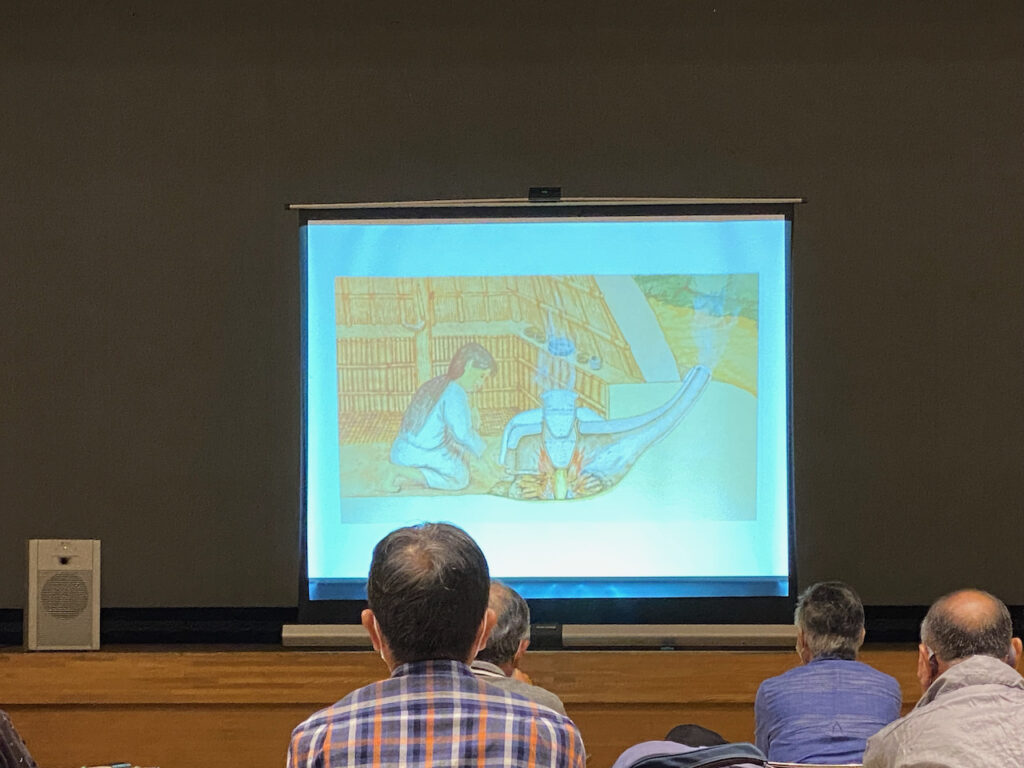

1日目(5月29日)「楽しく学ぶ仏像の世界」、2日目(6月5日)「とっておきの仏像探訪記」という表題で、講師は、市内の小学校の校長職をされた「仏像愛好家」の松井俊明氏です。

初日の講座では、全国の有名寺院の如来・菩薩・明王等の仏像を、ご自身が探訪し作成された映像を中心に説明があり、京都・奈良の世界遺産については、貴重な資料を分かりやすいスライドでの軽妙な説明でした。私たちは、「仏」の神秘的な美しさや日本の世界遺産への誇りを再認識しました。

2日目は、同氏による大和路のほか、四国八十八ケ所巡りや、日本百観音霊場巡り(坂東三十三、西国三十三、秩父三十四)の体験をもとにした講座で、受講者も体験したくなるような、興味深い楽しい説明内容でした。

3日目(6月12日)の前半は、当公民館近くの曹洞宗寺院「慈雲寺」での坐禅体験です。導師は、当寺二十三世住職の野口宗康師です。15分の坐禅を2回、日常を離れ半眼で瞑想にふけり、しばし特別な心象になりました。その後の講話では、鎌倉中期創建の当寺の沿革等の説明があり、また、昨今の一般向け坐禅会の開催や時制に対応した永代樹木葬墓の建立など開かれた寺院の説明を丁寧に分かり易くされた。事後のアンケートでも、九割の方が「講座は非常に良かった、坐禅はいい体験になった、また企画してほしい」との回答でした。

3日目後半は、公民館に戻り、参加者の座談会・情報交換会です。テーマの「メンタル・ヘルス」では、ストレス解消の体験談があり、また、当セミナーの感想など今後に繋がる貴重な意見も出て、有意義で楽しいひと時でした。

(22年度生 河野成夫)

座談会より(講座参加者の感想) (AIまとめ)

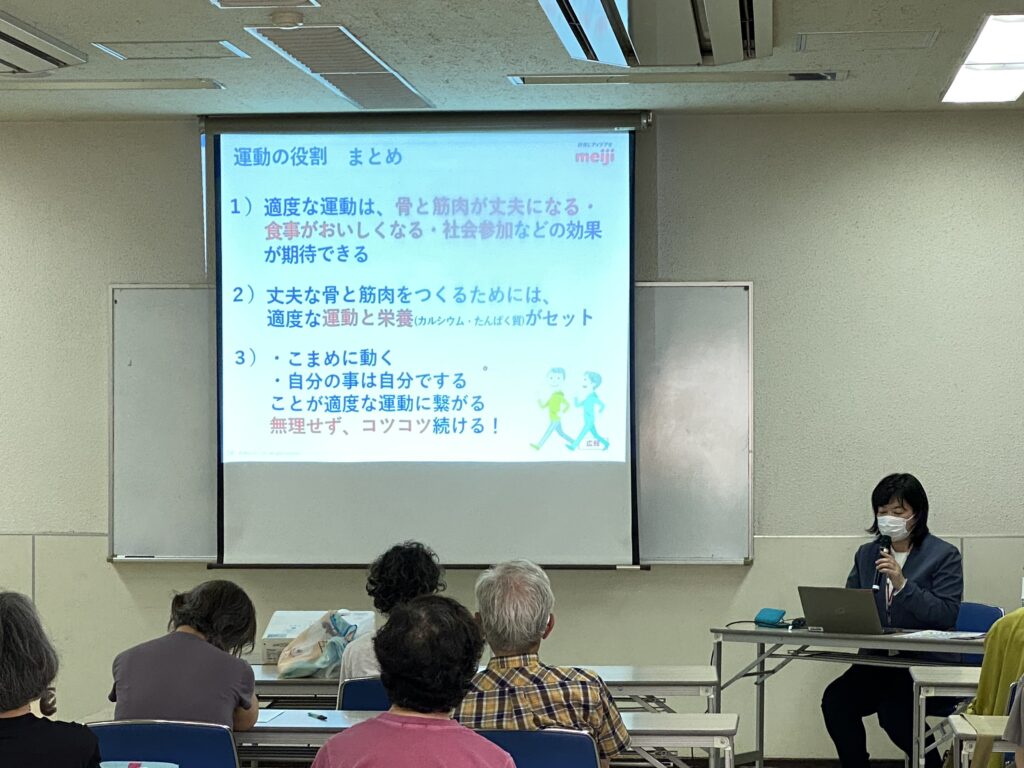

みやもと生涯学習セミナー2024は、「健活de人生100年」が3回シリーズで開催されました。 梅雨期間中、全日晴天に恵まれ、約17名の参加となりました。健康寿命を伸ばすため、今できるヒントを得られる楽しい講座となりました。

第1回目の6月20日は、食育セミナー「カラダは食べた物からできている」(株)明治 管理栄養士 吉田栄子さんの講座。丈夫な骨と筋肉をつくるためには、バランスの良い食事を口から食べる意義、適度な運動によって期待できる効果、家でできる運動などを学びました。

第2回目6月27日は、健康体操「座よさこい」社団法人 座よさこい一座 代表理事で健康運動指導士 渡辺美なこさんの体操教室です。座って鳴子を鳴らせばみんな踊り子!「Let’s座hcing」の振付ダンスでは70年代の青春時代にタイムスリップしたよう、みなさん手足を大きく伸ばし笑顔で座よさこいを楽しみました。

第3回目7月4日は、まちづくり出前講座「健康寿命を延ばそう」船橋市在宅医療支援拠点 ふなポート 髙橋惠子さんの講座。病気があっても住み慣れた地域で生活するために大切なことを学ぶことができました。後半はコーデネーターがファシリテーターとなり、みなさんの「健活について」のフリートーク。活発な意見交換で盛り上がりました。

開催日時:2023年1月26日(木)13時30分~15時30分

会場 :宮本公民館 第1、第2集会室 定員15名全員参加

みやもと生涯学習セミナー「新聞ちぎり絵体験講座」は、主催 船橋市宮本公民館、共催 船橋市生涯学習コーディネーター連絡協議会の企画事業として開催されました。

「新聞ちぎり絵体験講座」 講師 日本絵手紙協会公認講師 小林正子先生 助手の方1名

講座の始まる前、各テーブルに台紙、薄めたノリ、ごみ入れ等を準備。見本のローソクの作品を展示。

先ず先生から「新聞ちぎり絵 ロウソク」を作成するにあたって、新聞のカラー部分のちぎりかたの注意点を聞いた後、ちぎったカラー部分の新聞紙を台紙にならべて配置を考え、ノリで貼り付けます。試行錯誤をしながら参加者一人一人味わいのある作品を作っていました。

参加者全員の出来上がった作品をホワイトボードに展示しました。

それぞれ素敵な作品に仕上がり、盛り上がりました。

参加者の中には、ちぎり絵の会があるのか先生に尋ねていましたので、大分興味を示したのかと思われます。

紙面のカラー部分をちぎって、配色を考えながら味のある作品を作る。一時的な楽しみだけでなく、生きがいに繋がる講座だと感じました。

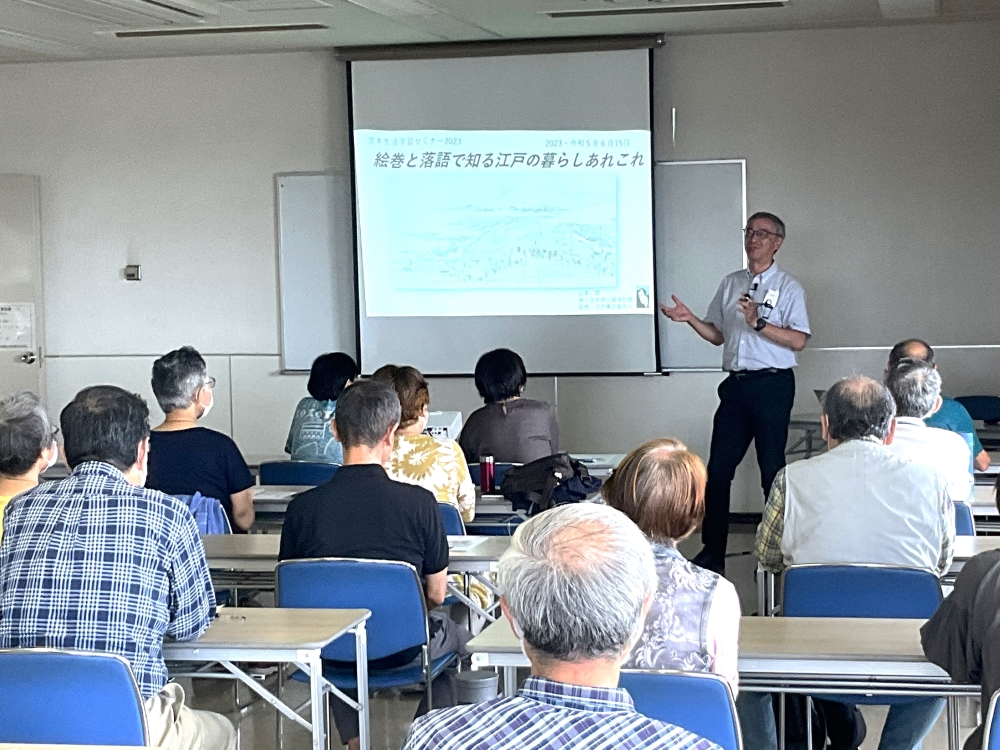

6月15日(木) 「絵巻と落語で知る江戸の暮らしあれこれ」

飛ノ台史跡公園博物館職員 (自称)江戸・東京案内人 山本稔氏

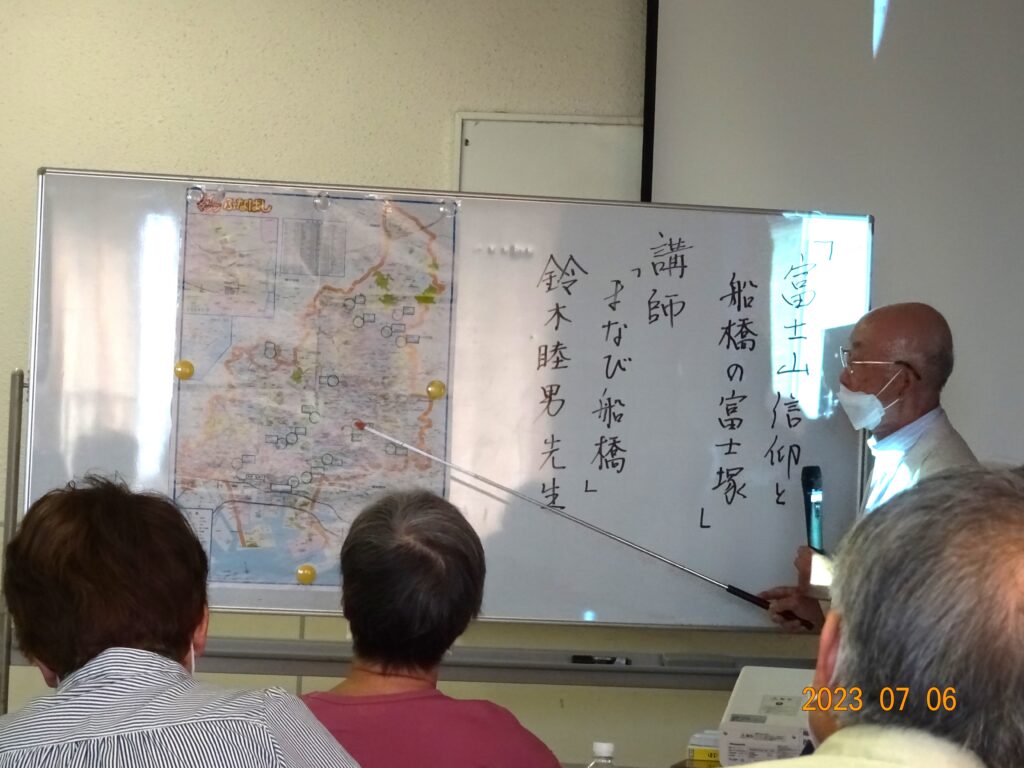

7月6日(木)「富士山信仰と船橋の富士塚」

まなび船橋 鈴木睦男氏

1日目は「熈代勝覧」(日本橋から今川橋までの大通り(現在の中央通り)上に江戸時代の町人文化を克明に描いた絵巻物)に描かれた風俗図から七つの場面を取り出し、1800年頃の市民の暮らしを説明され、そこから思い浮かべられる落語を重ね合わせて話された。先生の数々の講座でこの話しは初めて聞くもので新鮮で面白く、引きつけられた。

2日目は船橋市には国、県、市指定の文化財が合計49件あり、取掛西貝塚は国史跡である。

また、現存の大神宮灯明台、了源寺の鐘楼堂跡、和時計、阿弥陀如来像、大仏追善供養、中野木の辻切りなどの文化財は、現在も船橋市民に守られていることなどを説明された。過去から現在、未来へと繋ぐ、先人達の知恵や恩恵を随所に感じ取れる面白い企画と感じた。

3日目は富士山が「信仰の対象と芸術の源」として世界遺産になった事から説き起こし、多くの絵画、和歌、物語が紹介された。「富士登山」はご利益を求めて山頂を目指し登山することから始まり、代参でもご利益が得られる等の理由により「富士講」が発達した。また、各地に「富士塚」が出来たことを説明された。船橋には18の講があったが、今は山野と宮本の2箇所になり、山野では富士登山も実施されている、また富士塚は、15程現存しているとの説明であった。新しい発見があり楽しかったが、折角の資料画像が鮮明に見られなかったのは残念だった。

一番星通信122号原稿より 17年度生 川瀬 建雄 27 年度生 藤本 典子

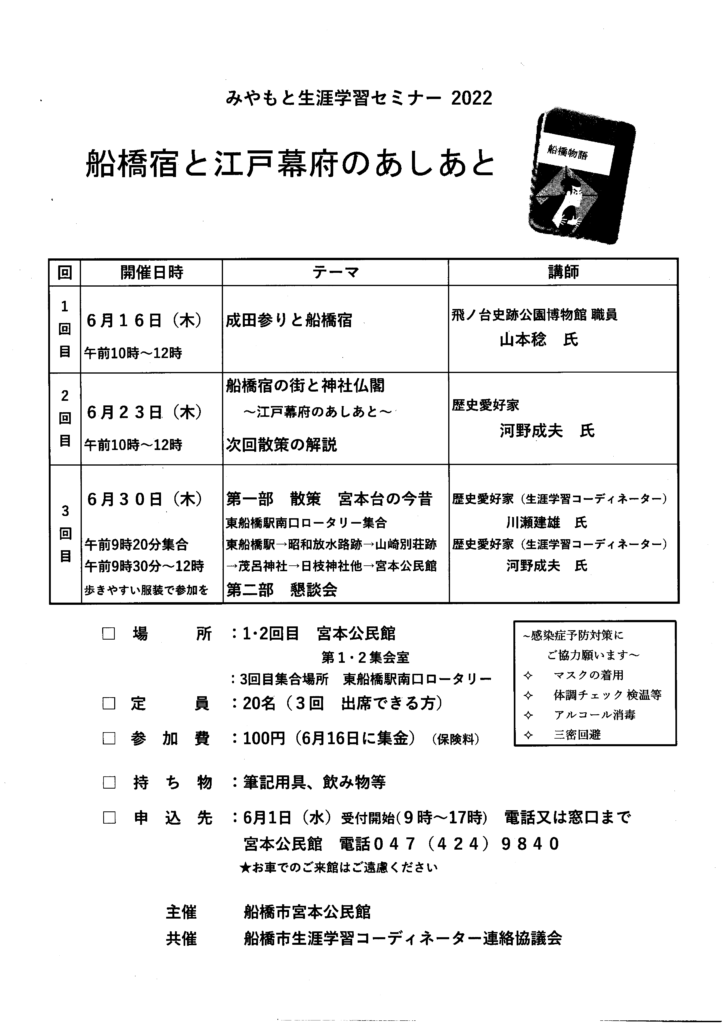

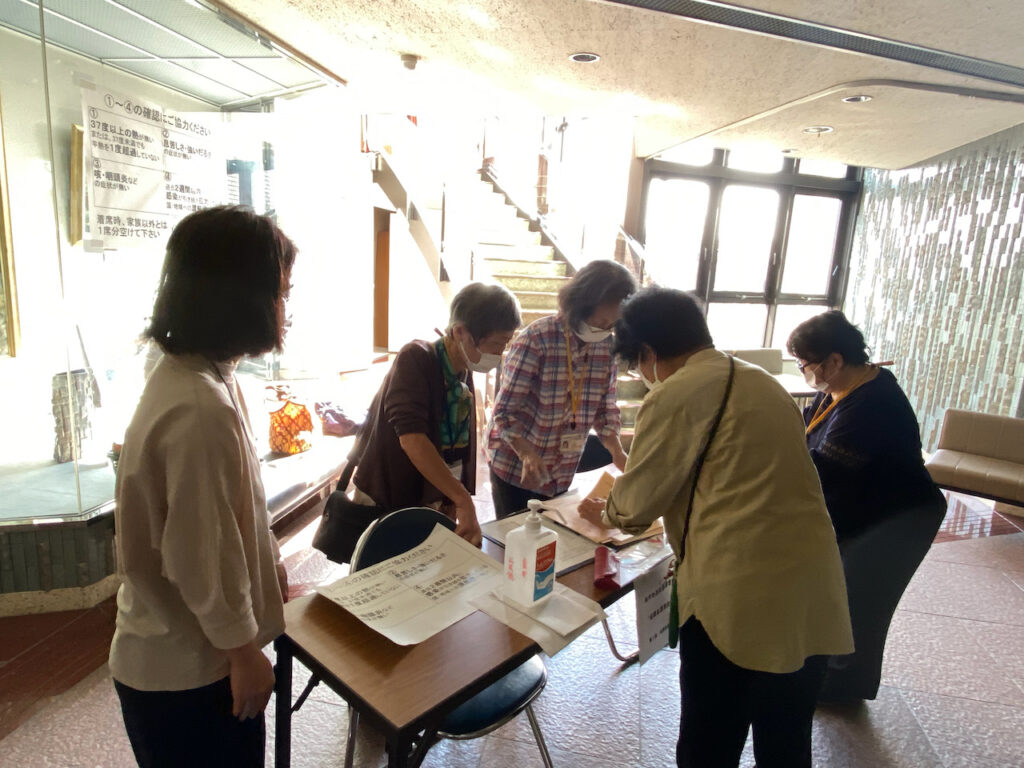

みやもと生涯学習セミナー2022「船橋宿と江戸幕府のあしあと」は、宮本公民館と船橋市生涯学習コーディネーターとの協働企画事業として全3回講座が開催されました。

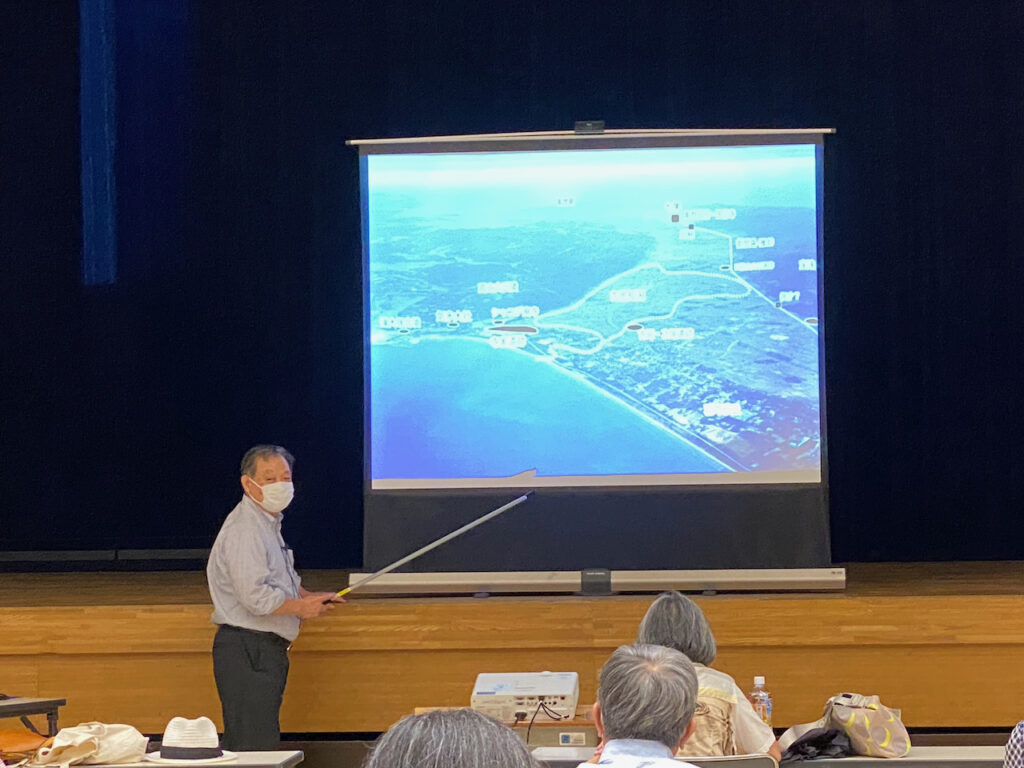

1回目 6月16日(水)10時~12時 「成田参りと船橋宿」

講師 飛ノ台史跡公園博物館職員山本稔氏

1部は、成田参り栄えるその理由

成田山が江戸深川で行った最初の出開帳と、同時期に市川團十郎が芝居を打って大変な人気に。市川家の屋号「成田屋」の由来や、各地で成田講が組織され成田参りが盛んになり、江戸から成田参りの交通網が発達し、船橋宿が栄えた事をわかりやすく解説されました。

2部は江戸発船橋宿泊 十返舎一九の「方言(むだ)修行(しゅぎょう)金(かねの)草鞋(わらじ)」(船橋宿)を江戸の仮名一覧と現代訳の資料を参考にしながら、江戸の船橋宿の世界に触れることができました。

2回目 6月23日(木)10時~12時 「船橋宿の街と神社仏閣~江戸幕府のあしあと~」

講師 歴史愛好家 河野成夫氏。

<1>船橋宿と徳川幕府 1、徳川幕府と船橋小史 2、船橋宿の様相 3,徳川幕府のあしあと 10分休憩 <2>船橋宿の神社仏閣 1,御菜浦の船橋 2,寺町の代表的な寺院 3,徳川家と仏教諸派 これ等の項目を膨大な資料を基に、映像を交えて船橋宿と徳川幕府の関りを詳しく解説されました。今まで気付かなかった寺町船橋を再認識しました。

講義の終わりに、次回の散策案内と注意事項の説明がありました。

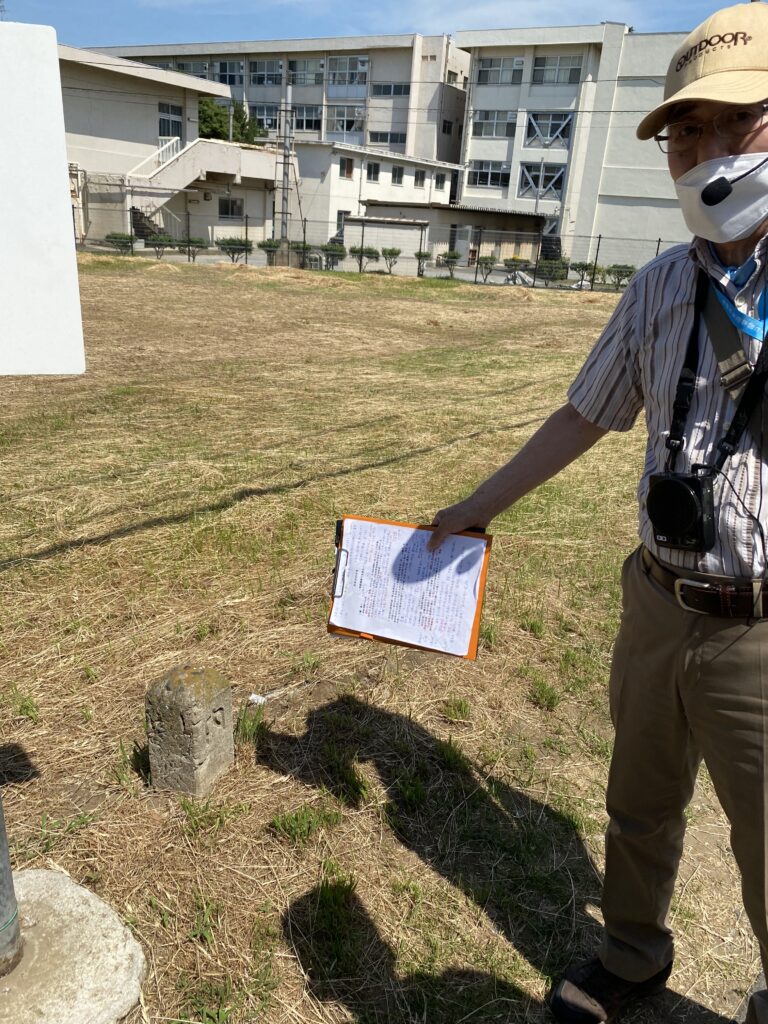

3回目 6月30日(木)第一部 散策 宮本台の今昔

当日は東船橋駅南口ロータリー9時20分集合 猛暑の為コースは短縮することを参加者に了解して頂き、歴史愛好家(生涯学習コーディネーター)河野さんと歴史愛好家(生涯学習コーディネーター)川瀬さんのリーダーのもと2班に分かれ、初めに決めたコースとその逆のコースで出発。

1班のコースとして、 駅前→昭和放水路掘削跡→茂呂浅間神社は、祭神は、木花咲耶姫。無事を祈ってお参りしました。→真名井は、宮本中学校の西側に位置する弘法伝説の「弘法の井」。→日枝神社は祭神は大山咋の命。猛暑にもかかわらず、ガイドの河野さん、川瀬さんのわかりやすくきめ細かな説明に、参加者も熱心に聞き入っていました。→宮本公民館到着。

第二部は、懇談会。歩くには暑すぎたや、普段何気なく歩いている道でも、詳しく説明して頂いてとても良かったです等、参加者の率直な意見を聞く事ができました。

歴史の街船橋を体感出来た講座でした。

文章 椎名洋子さん

10月1日の公民館配架チラシ (すぐに満員に)

※写真はクリックすると拡大します。⇒で次の写真に移動できます。

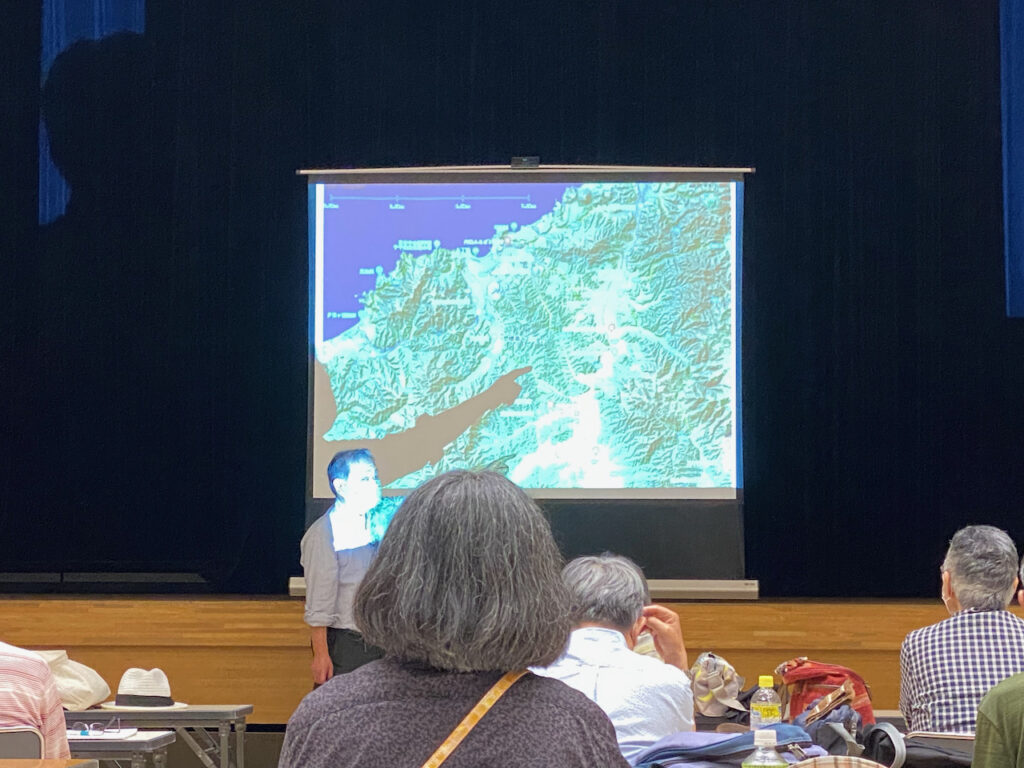

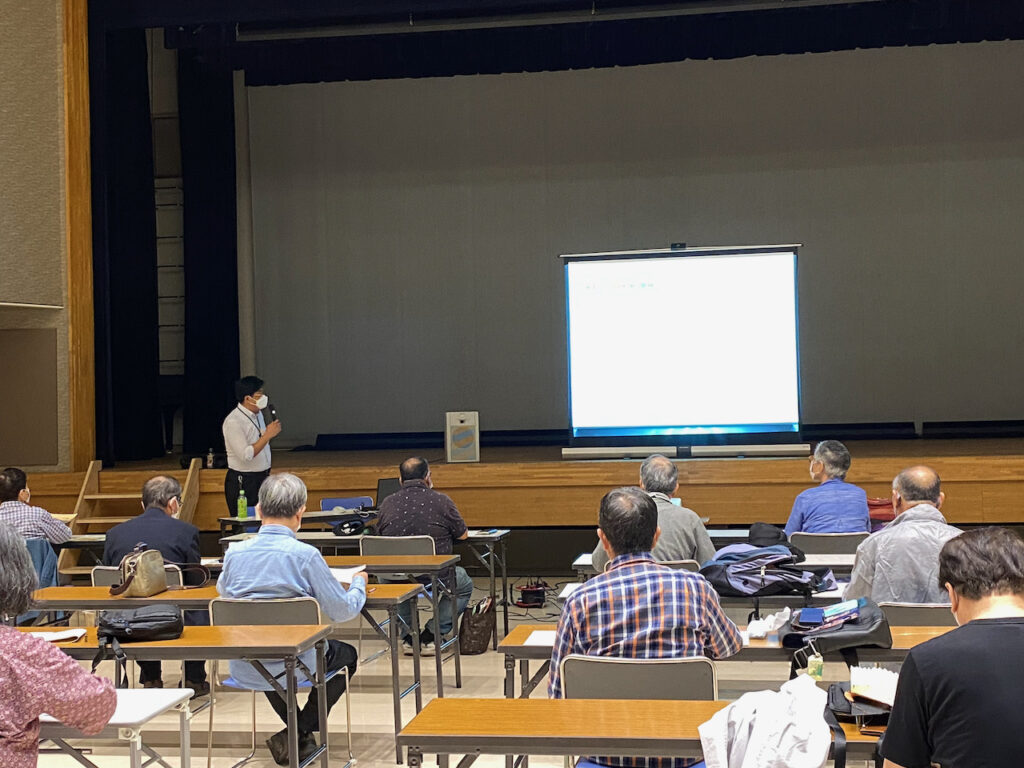

2年ぶりで再開された「みやもと生涯学習セミナー」素晴らしい快晴に恵まれました。トップバッターは船橋地名研究会の福原次成さん講師で「古墳はなぜそこにあるのか」の講演でした。コロナ感染対策のために広い2階の講堂で、募集人数も20名に限定しました。ひとりに1つのテーブルを用意しました。プロジェクターでの写真や地図の投影は問題ありませんでしたが、広いために音が反響するので、ピンマイクはつけていただきましたが、聞きづらいケースがあったことと、空調が効きすぎて寒くなり、途中で切るなどの小さい問題はありましたが、12時過ぎに無事終了しました。

講座の雰囲気を動画でどうぞ (後半部分で約2分半 ※本ページからの限定リンク)

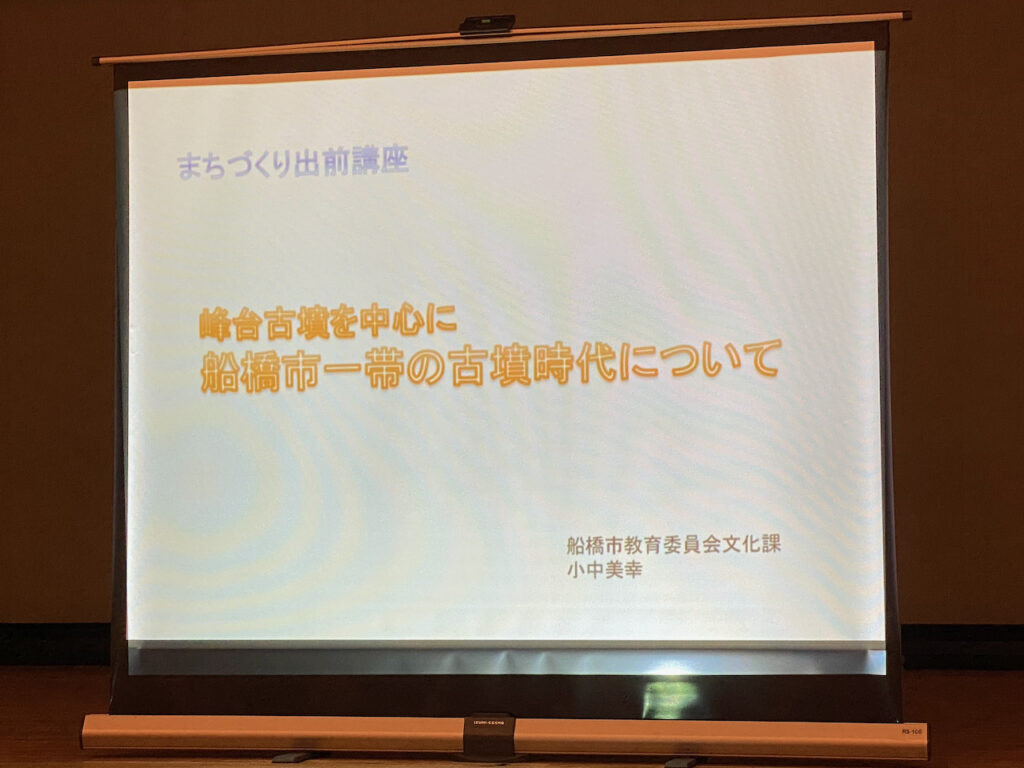

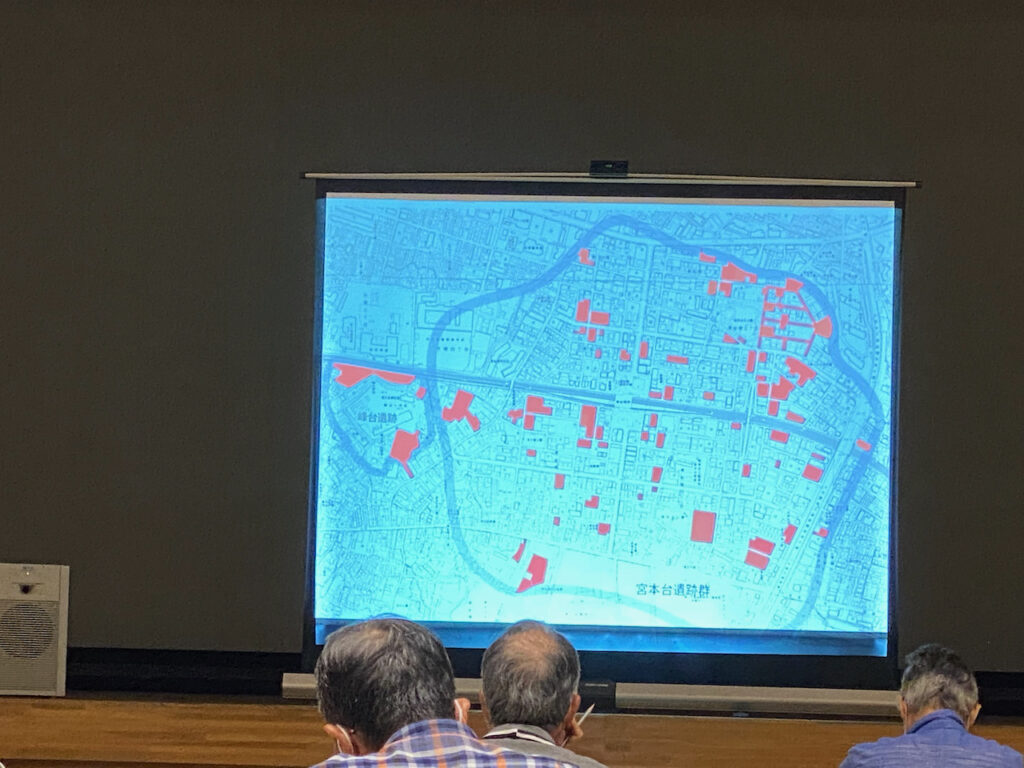

講座の第2回目は船橋市文化課 小中美幸(よしゆき)さんの出前講座「峰台古墳を中心に、船橋市一帯の古墳時代について」 でした。

とてもわかりやすい講義でした。みなさん、どんどん興味をひかれて満足度の高い講座でした。休憩時間や終了後は、テーブルに展示された出土品の見学、主に小室遺跡の出土品が多かったそうですが、質問が次々に出ていました。

前回の反省から、音響はマイクはピンマイクではなくて手持ちのマイクにして、とても聞き取りやすくなりました。空調も問題ありませんでした。

12時を少しまわりましたが、最後に来週の宮本台史跡探訪の説明を河野さんがしました。

講座で出てきた船橋市生涯学習チャンネルの取掛西貝塚のリンク(クリック)

講座の3回目、最終日は「宮本台史跡探訪」の街歩きです。あいにくの小雨模様と12月並の寒さになりましたが、予定通り、皆さん元気で出発。慈雲寺、峰台遺跡、道祖神社をまわり、1時間ちょっとで公民館へ無事帰りました。

第2部は懇談会。テーマは「コロナ禍での生活/失ったもの、得たもの」。

順番にマイクを渡して、みなさん、しっかりとお話をされました。