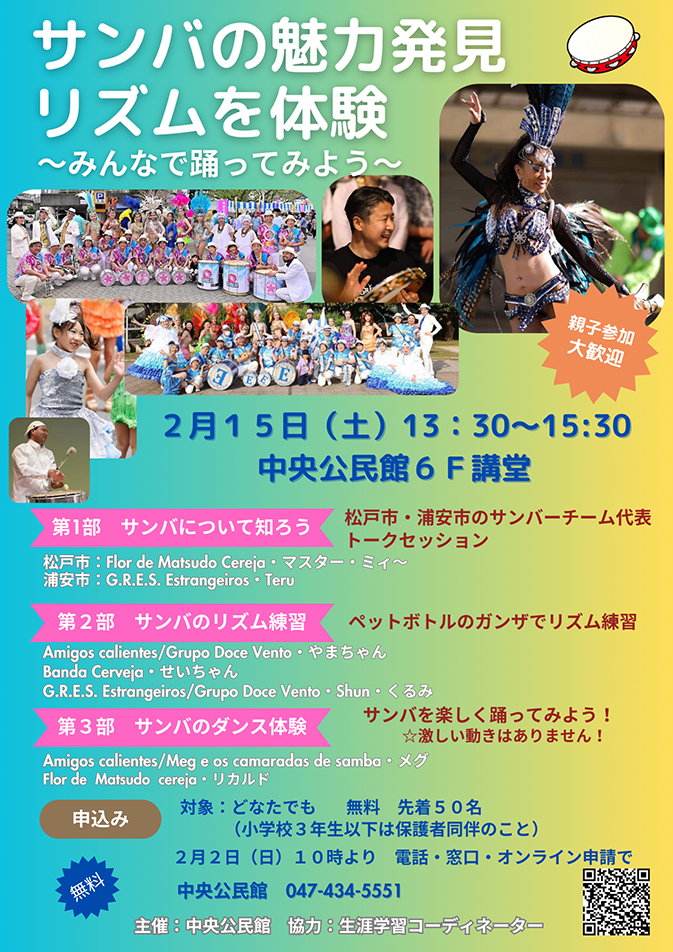

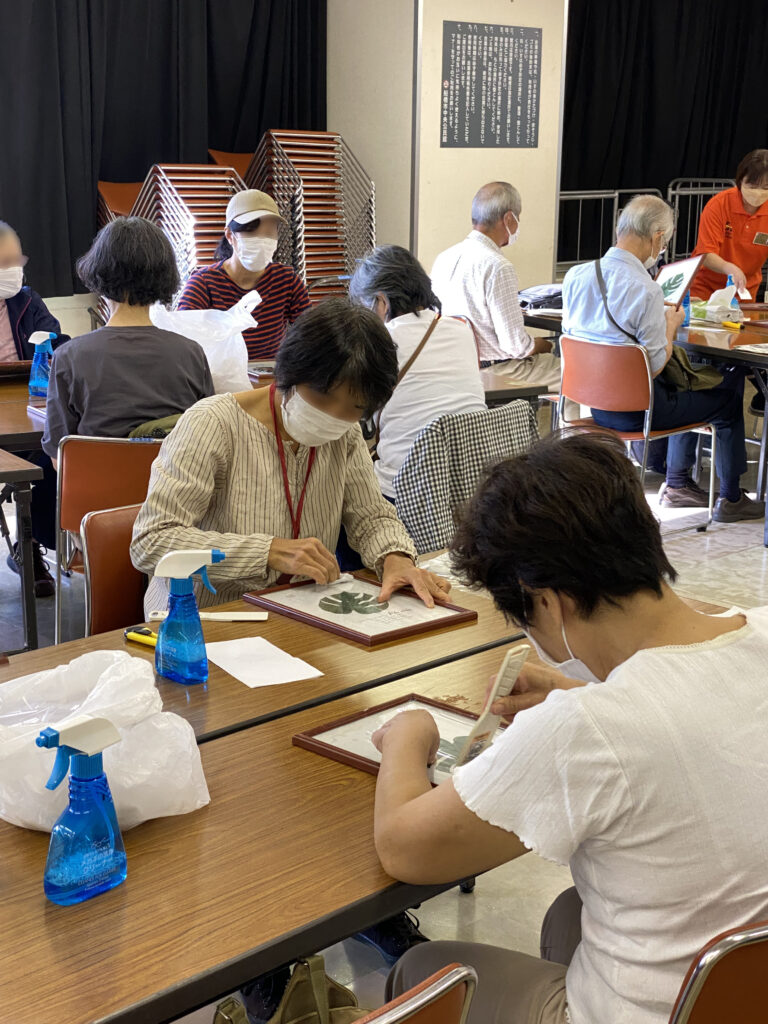

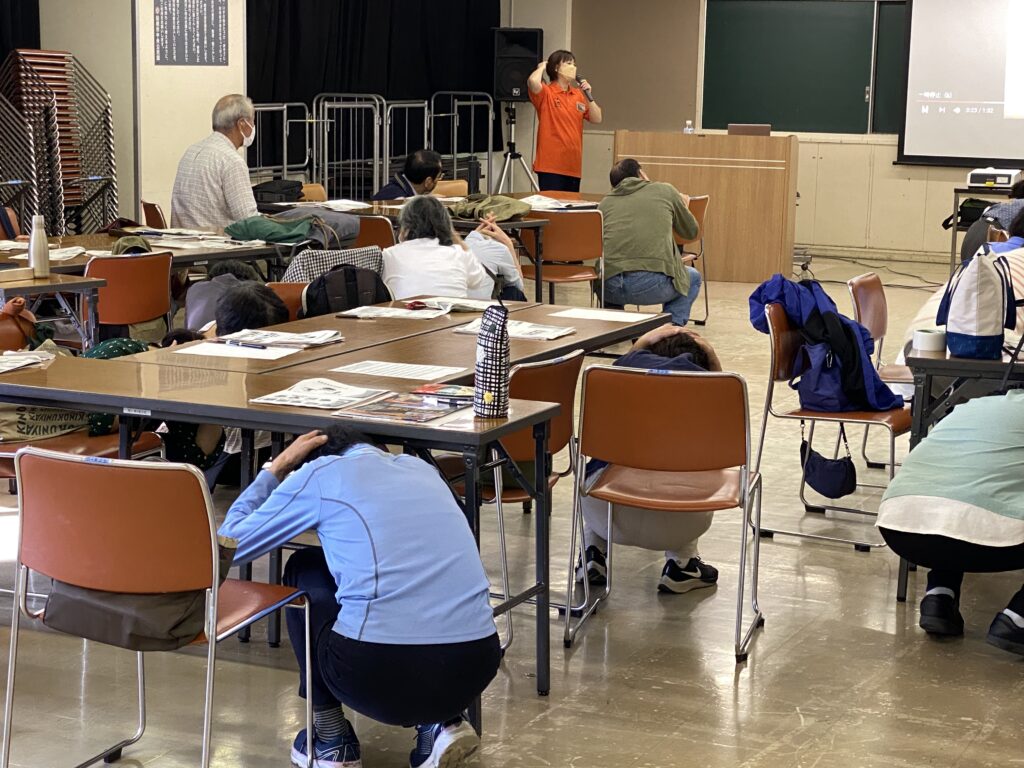

サンバの魅力発見第2弾 ~みんなで踊ってみよう健康サンバ~

2025年6月21日(土) 13:30~16:00

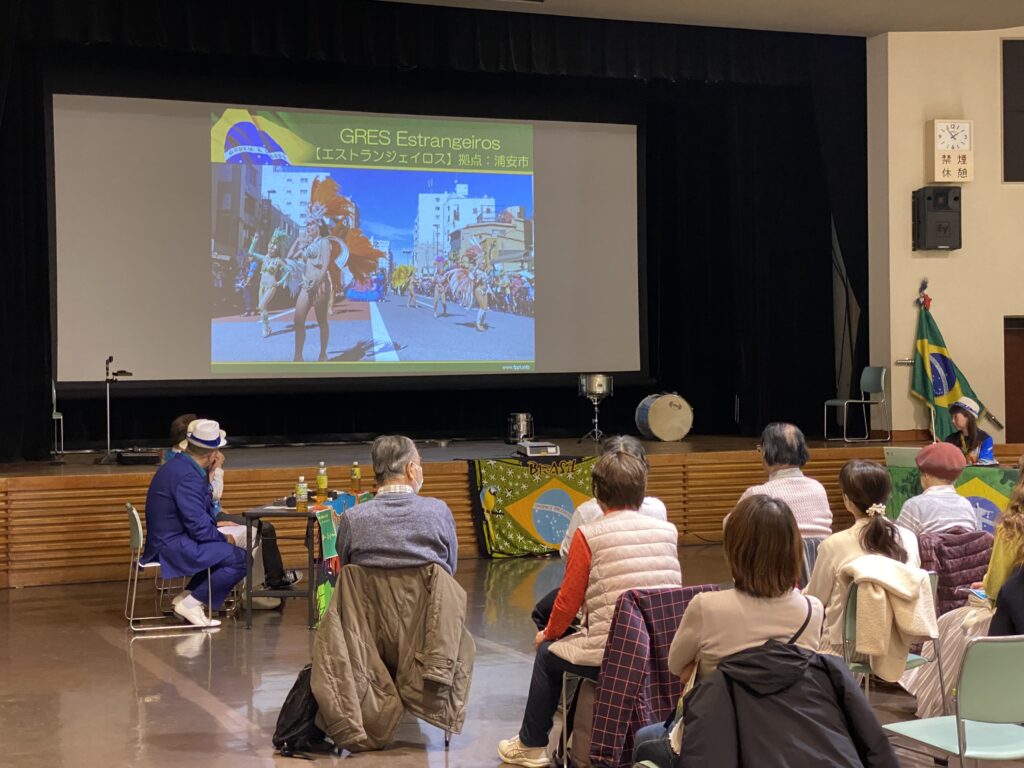

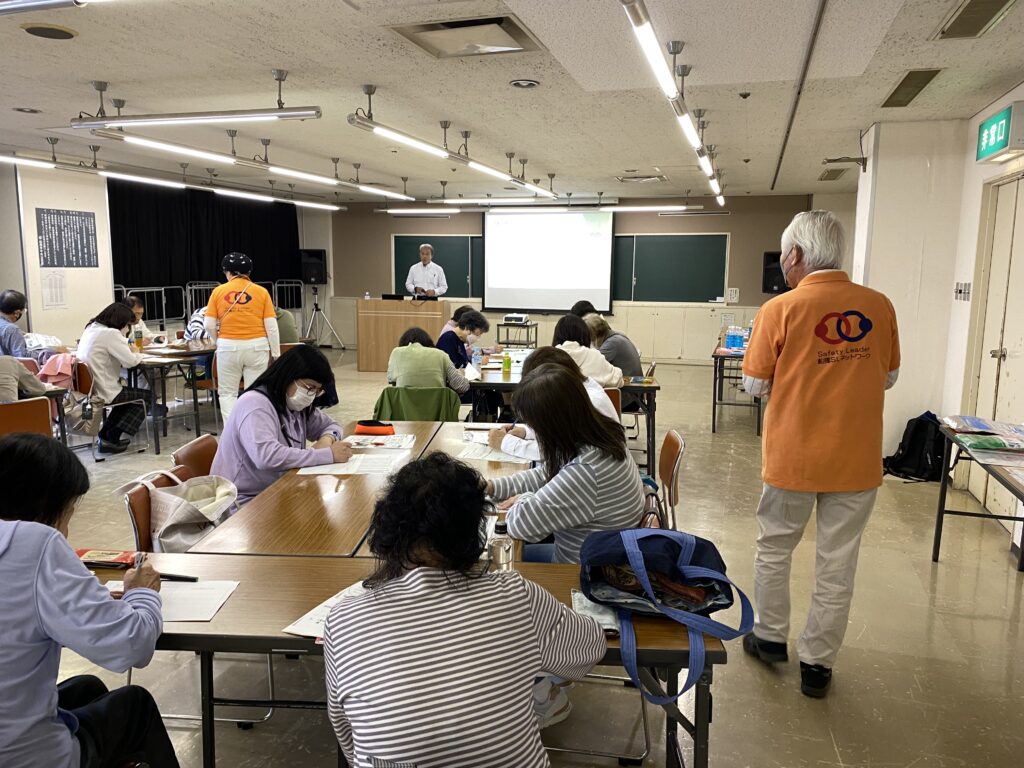

中央公民館講堂 参加人員 56名

ちいき新聞に掲載されたこともあり、申込みは80名近くになった。

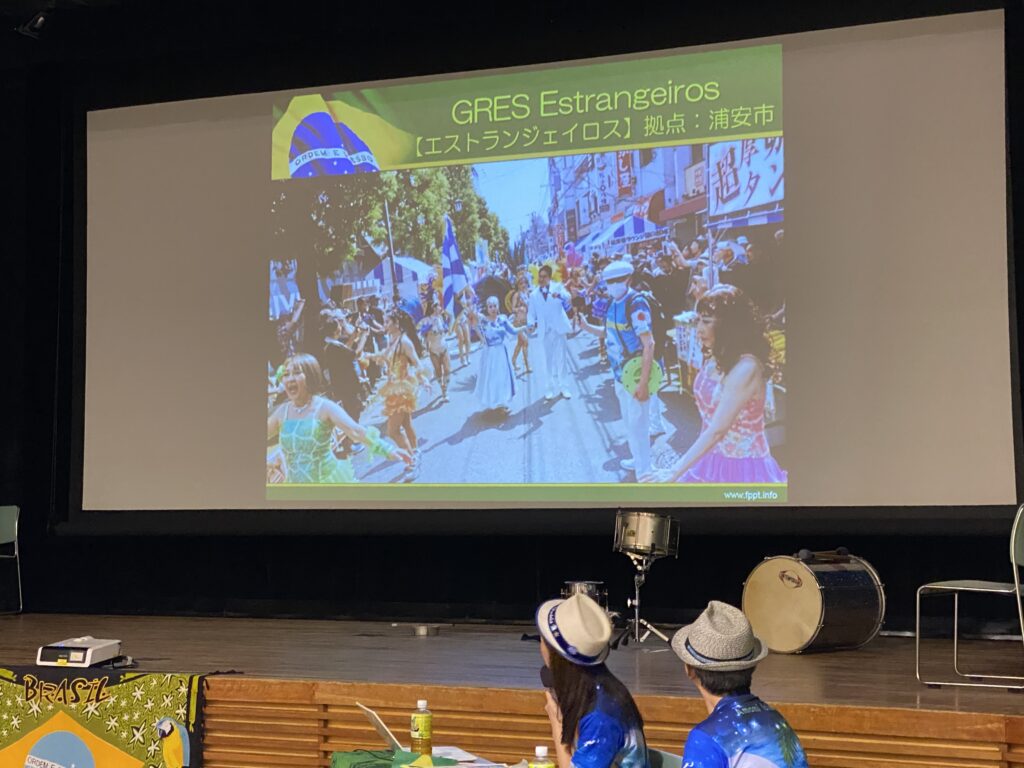

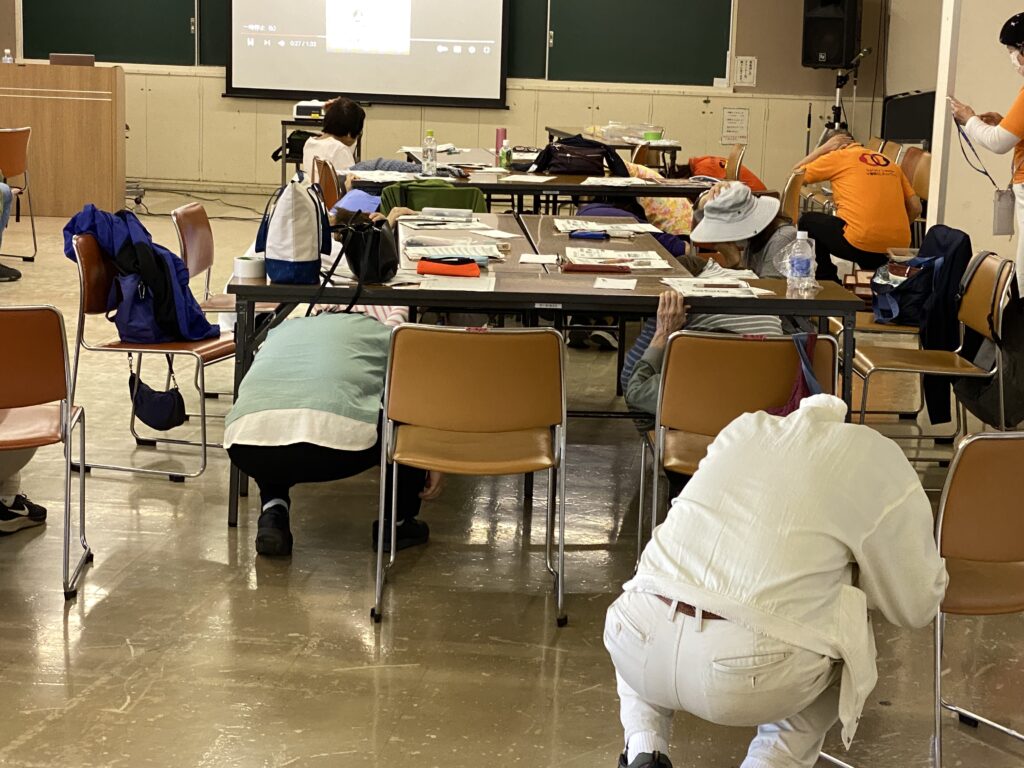

出演者の浦安、松戸サンバチームほか、第1弾(2/15)の反省も踏まえて、大変素晴らしい内容となり、参加者のほぼ全員がサンバのステップを体験した。

また、福祉団体から車椅子の障がい者の参加もあり、楽しく踊りに参加されていた。

参加者の感想からは、とても楽しかった、参加して良かった、また参加したい、という声が多数あった。

詳細は動画(8分59秒)をご覧ください

単色V4.7-06-01-724x1024.png)